一座“智能消防充电桩棚”真能从根源上解决电动车、锂电池充电起火的隐患吗?它究竟靠哪些传感、控制与结构设计来把风险压在萌芽阶段?如果你正打算建设或改造一处集中充电点,这个问题必须先搞清楚。

1. 它到底是什么:棚、桩、管、控的组合体

所谓智能消防充电桩棚,不只是给充电桩加个顶棚。它同时承担“安全停放、充电管理、火灾预警、联动处置、运维监管”多重职责:

棚体:提供遮风避雨、防晒隔热、排烟通风的空间载体;

充电桩/插座:具备计量、计费、过载保护、漏电保护、定时控制等功能;

消防/安防子系统:烟感、温感、可燃气体检测、视频监控、语音广播、应急照明、灭火装置;

后台平台:采集运行数据,进行故障告警、权限管理、报表统计、远程断电;

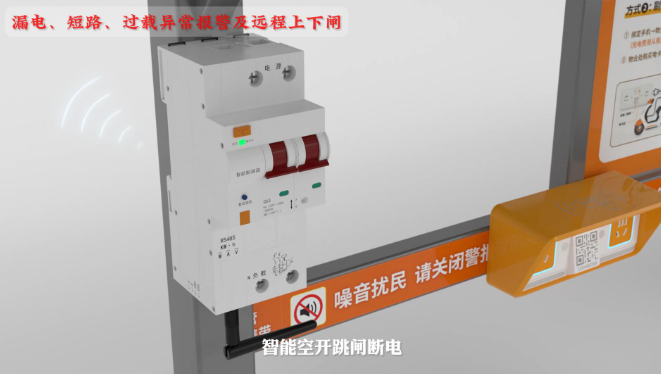

联动逻辑:传感触发—>声光警示—>切断电源—>喷淋/气溶胶启动—>上传平台—>通知管理人员。

2. 为什么需要它:散乱充电+高能电池=高风险

锂电池能量密度高,自燃温升快,普通插线板、劣质充电器很容易引发过流发热。住宅楼道、走廊、地下车库内“飞线充电”“床头充电”常见,一旦着火烟雾迅猛、毒性强,救援难。集中设立具备防火、监测、快速处置能力的充电桩棚,可将风险从楼内转移出来,并通过智能手段把火情控制在初期。

3. 核心风险点:高温、过流、短路、充电器失效

电气层面:接触不良、线缆老化、充电器劣质导致短路、过载;

电池层面:过充、内部短路、热失控;

环境层面:闷热不通风、可燃杂物堆积、棚体材料不阻燃。

解决方案必须围绕这些点:精准监测、快速断电、有效灭火、结构阻燃、排烟顺畅。

4. 结构设计:棚体不仅是“遮雨棚”

耐火+阻燃材料:顶棚与侧墙建议采用阻燃板材或金属材质,内部线路敷设走线槽、防火套管;

通风与排烟:自然通风口与强排风机结合,发生火情时可联动打开排烟窗或启动风机;

排水/防积水:屋顶坡度、侧边檐沟、地面排水口设计,避免雨水倒灌插座;

防雷与接地:户外金属结构必须考虑防雷措施,并做好保护接地;

分区与疏散:根据车辆数量设置多个小区间,留出宽度≥1.5m的疏散通道,入口不应被锁死。

5. 充电系统:从源头限制危险电流

智能充电模块:具备恒压恒流控制、过充保护、定时断电;

身份识别与计费:扫码、刷卡、APP控制,限制非法接入;

负载均衡与峰谷策略:后台可设定充电功率上限、夜间错峰充电;

防浪涌与漏电保护:必要的SPD、漏保、过载保护器是基础配置;

插座防水防尘等级:至少达到IP54以上,户外环境建议更高等级。

6. 消防探测:烟、温、气体缺一不可

烟感:适合早期阴燃阶段,反应灵敏;

温感:判断温度快速飙升,适应锂电池热失控特征;

可燃气体/一氧化碳传感器:辅助发现内部电池泄漏或不完全燃烧;

探测器布点:顶部均匀布置,避免死角;线束周围重点覆盖;

自检与巡检:定期测试灵敏度,防止探测器“哑火”。

7. 自动灭火:喷淋、气溶胶、干粉怎么选

细水雾/喷淋:对电池火灾降温效果显著,但需考虑用电安全与排水能力;

气溶胶/Novec 1230:密闭性要求高,户外棚不一定适用;

自动破玻璃灭火器:简易快速,但覆盖面积有限;

手动灭火器配置:至少配备ABC干粉和水系灭火器,现场人员可第一时间介入;

联动逻辑:探测器→控制器→电源切断→灭火设备启动,延时与优先级需调校。

8. 声光报警与广播:让人先跑再说

一旦触发火警,棚内外的声光警号、语音提示要第一时间提醒人员撤离,并禁止二次上电。对于夜间无人值守的场景,可联通社区广播或值班室。

9. 平台与数据:管理靠眼睛远远不够

实时监控界面:显示电流、电压、温度、烟雾浓度、在线设备、告警状态;

事件记录与追溯:每一次充电、每一条告警都有日志,便于责任划分与故障分析;

远程控制:运维人员可手机/PC端远程断电、复位、派工;

报表统计:用电量、峰谷占比、告警次数、设备使用率,为运营优化提供依据;

接口开放:可与消防物联网、物业管理平台对接,实现统一监管。

10. 运维与巡检:制度比设备更关键

日检、周检、月检清单:探测器是否正常;灭火装置压力是否合格;插座烧蚀、松动情况;

定期校准传感器:烟感、温感、气体探头都有寿命和漂移;

软件升级与补丁:后台系统需定期维护,修补安全漏洞;

应急预案演练:值班人员、管理方要掌握切电、灭火、人员疏散流程;

用户行为管理:禁止改装电池、禁止长时间占用、禁止堆放杂物,明确违规处罚标准。

11. 合规与标准:政策日趋严格

各地住建、消防、市场监管部门陆续出台针对电动车集中停放与充电的管理办法,对棚体耐火等级、消防设施配置、电气安全、运维责任都提出硬性要求。建设项目前应主动对照当地规范,提前与消防部门沟通,避免事后整改成本。

12. 场景差异:小区、园区、商业街各有侧重

住宅小区:重点是晚间无人值守、使用频次高、人流密集;

产业园区/厂区:电动车数量大,可与员工管理系统联动,关注总功率分配;

商业街/综合体:空间有限,消防通道与疏散要特别注意,可采用分布式微型棚;

乡镇/城中村:预算有限,需兼顾成本与基本安全功能,可优先保证断电+报警+灭火三件套。

13. 常见误区:别把“智能”当万能

只装摄像头不装探测器:摄像头无法及时发现阴燃;

只要能充电就行:没有过充保护、漏保,风险更大;

灭火装置摆设:无人知道怎么启动或已过期;

远程平台不看:报警无人处理等于白装;

设备合格证不看:选购时忽视认证与测试报告,后期出事难追责。

14. 成本与收益:一次性投入+长期运营

初建成本:土建/钢结构、消防系统、充电桩、智能平台、布线施工;

运营成本:电费、平台服务费、维护保养、探测器更换;

收益模式:按时/按度计费、会员制;平台数据还能反哺社区管理;

性价比权衡:在满足消防底线的前提下,分级配置功能,避免“堆料式”浪费。

15. 升级与扩展:预留接口更从容

随着车辆数量增加、政策更新、技术升级,系统必须具备扩展性:

预留通信接口(RS485、以太网、4G/5G);

支持后续加装更多传感器或联动模块;

平台可扩展到电池溯源、身份识别、防盗定位等功能;

兼容不同品牌充电桩协议,减少后期替换成本。

16. 小结

智能消防充电桩棚的价值,在于把“充电”与“消防”捆绑,以数据驱动运维,用联动逻辑压缩火灾发展的时间窗口。真正的关键不在于装了多少设备,而在于这些设备是否彼此协同、是否有人负责、是否能在最短时间切断电源、控制火势、引导撤离。建设之前先回答三个问题:

风险点清楚了吗?

功能配置是否真正对应风险?

谁来维护,怎么维护,出了事谁负责?

把“智能消防充电桩棚”当成一套成体系的安全解决方案,而不是一个简单的充电棚。只有识别风险、精准配置、定期维护,才能真正把“智能”和“消防”两个关键词落在实处。